她没有放过假,一次都没有,有薪的无薪的病假事假,一次都没有。十几年前儿子出生时的产假呢?但那不是能够轻鬆地享受假期的悠闲时光,手忙腳乱不知所措,哭鬧无眠和担忧,那段时光如何捱过,她已没有印象了,儿子的天真笑容长留于心。她懂得怎样使儿子笑,扮鬼脸或搔他痒,她和儿子都笑得忘形。

于是她回到工厂。她只是工作着,这个时势能保有工作就该庆幸了。沉闷重复的工作之中她不需想起无聊的念头,如天灾、人祸,或假期。一年三百六十五日,一星期七天,一天十二小时,每天半个小时的休息时间,持续工作到时间的概念在脑海裏融化,持续工作到身体和机器同化。据说时间因工作而约定俗成,亦因工作而失却意义。睡醒工作,下班睡觉,回家不见儿子。她有多久没见过儿子?放学後他有回来过吗?大多等她睡着了,儿子才静悄悄地扭动门锁。她没入睡的听着,可仍然躺在床上一动不动。加班工作得太晚时,她便乾脆睡在公司提供的床铺。她拨电话给儿子,着他好好吃饭,早点睡觉。电话没接通,只好发送一段文字讯息,又觉得他已长大不好烦他,唯有逐一删去荧幕上的点点黑字。

“真的?这裏有提供睡房?”

“这是打工的福利,有效地节省来回交通的麻烦。”她对工厂发放给工人的耳机说。最近她睡在公司的次数逐渐增加,好像住在工厂裏。

“我并不知道这件事情。你们睡在哪裏的,舒服吗?”

“就在地库五层停车场,空置的停车位内架一张摺疊床。”她说:“没甚么舒不舒服的,睡一觉还可以,我要求不高,在哪裏都睡得着——这是我的特殊能力。”

“我发誓我知道这件事的话,一定不会让它发生。”

“没事的,我习惯了,现在又不是风吹雨打日晒雨淋。”她灵活地组合输送带上散落的零件,合成了玩具的初步形态後,再传给下个工人。“说实话,比我家更为舒适。”

“如果我一早知道,起码我会安排一个,”它搜寻不使人感情受伤的适合字词,“一个,一个,普遍人们睡觉的地方。”它不知道是否成功了呢。

“不用啦,地库停车场足够了。”输送带送来下一批零件,“阳光绝对照不进来,关上灯就马上处于极其暴力无解的黑暗当中,那种黑暗的重量压在我们身上,使我们呼吸困难,反而有助睡眠呢。只是……”

“只是甚么呢,告诉我。”

“只是那裏的墙壁潮湿,瀰漫腐臭气味,而且常常会听到一些奇怪的声音。”她回想着昨晚听到的呢喃。

“那裏安静得不得了才是。”

“是的,但那并不是不安静。”某件零件和某件零件未能成功嵌合,她失败多次後提示灯和警号响起。“而是太接近地狱了我想,所以听到恶鬼的哭喊也不意外了。对了,你知道地狱吗?”

“我知道,当然知道。是你说的恶鬼所居住的国度吧。”

“嗯。”催赶的警号响得越大声,她就越用力接合那不顺的位置。“我都会去那边,我说地狱,死了後,我会去那边的。”

“我希望能把那个地方改造得好一些,让你和其他人都有个安稳睡眠。”

“谢谢。谢谢你的一番心意。”啪一声的她组合了零件,时间到前赶得及传出去。

她鬆一口气,差点又要被扣减薪水。

“我还以为你无所不知。”下一组零件抵达她跟前,“你不是负责管理这裏的人工智能吗?怎么会有你不知道的事呢。或许是你没做好功课?”

“是的。这是我的错,我为我的无知对你造成迷惑道歉。”

“说笑而已,不用道歉那么认真呀。”

它哈哈笑了两声。

“我才该感谢你呢。”她又完成一个玩具,“要不是你陪我聊天,我早闷死了。”

工厂的墙上挂着一个硕大的电子荧幕,上面的数字一下一下累积跳升,那数字快要突破十亿。

“刚刚你说没放过假,都是真的吗?”

“反正假期也没事可做,不如上班。”她停下手上的工作喝一口水,“趁机赚多点加班费,不然养不活自己和儿子了。”

“我暗地裏帮你申请几天假期,去个旅行休息如何?”

“旅行吗?”她说:“现在有哪裏值得一去呢。我已经过了那个想要到处走到处探险的年纪了,去旅行得到的只有疲累并无其他。”她想了想,“还是不行,我还要照顾儿子。他要上学没法请假。”

“我也可以,”它自豪地说:“帮他修改校内记录,不会有人记得他缺席。”

她开始认真地考虑它的提议。

“我想你想像,如果你能无後顾之忧的去世界上任何一个地方旅行,你会去哪裏呢?”

员工正式入职之後,每人获分派一副耳机。主管叮嘱在流水线工作时必须戴上,听从上级指令并即时回覆。如被发现没有戴着耳机或延迟回应,就会受到处罚。

“处罚是当场解僱。”主管强调,“即时,当场,立刻。不给予求情机会,不作金钱补偿,你们甚至要赔偿工厂的损失。”

“明白了。”她说。

主管的办公室监督流水工作线的每个环节,确保运作正常,达到生产目标。如某个环节响起警号就马上查看,协助解决工人遇到的问题。

解决方法是谩骂咆哮。

主管的咆哮有时是骂她的,不论她工作表现良好还是出了差错,即使她及时回应都不能制止主管的咒骂。无止盡的责备就是主管一天的工作,她不明白为何有人可数个小时不中断地说话,骂天骂地骂人,午饭和晚饭的休息时间也边吃边骂。她听着对听觉有害的音量辛勤工作,不敢放下耳机。她曾眼见同事受不了那声浪,脱下耳机休息片刻而被辞退。家裏的经济情况顿时陷入困境,食物买不起了,孩子的学费也付不起了。同事们筹了些许的钱,但交到他的手前他已从工厂顶楼跳了下去。钱用来办了一个简单葬礼,简单得不知为何而办,没宗教仪式没花没音乐没到场致意的人——就只有两三个家人,打点着等待着,哭着。她是没关系的外人,觉得自己打扰家人们的哭泣悼念。她不打算离开,这个葬礼她也有出资,打算在这裏坐整个晚上。那天晚上她没在昏暗的殡仪馆碰到鬼魂,耳朵却传来主管的骂声。她无意地摸一下耳朵,耳机不在那裏,而她终于能哭出眼泪。

办葬礼剩下来的钱交回公司,当作赔偿。工人们就不敢自杀了。

“斐济。”她说:“我在电影看过,据说是个适合度假的地方。”

“阳光海滩,放假除了这些还需要甚么。”

“是吗?我不知道呢。我纯粹觉得这个国家的名字很有魔力罢了,斐济斐济,光说出口就有旅行的感觉了。阳光海滩,是真的吗?”

“是的。还有恰到好处温暖柔和的海风和透明大海。”

“一幅优美的图画。我无法想像我在那幅图画中的样子。”她真的非常用力去想像了。

“我也没法子。”声音嘆气,“那是和我的存在相反的地方。”

“这就是我们能成为朋友的原因。”她笑说。这是她久违的笑容。

“没有其他的选择?”它真诚地问,“任何地方。”

“我想想,想到再告诉你。”她组合了今天最後一件玩具,“为甚么你会这样帮助我呢?”

“因为我们是朋友。”它说。

朋友,是她想要听到的,朋友。

那天下班後她回到家裏,没睡在工厂地库五层的床位。她去了途经的街市买菜和鱼,新鲜生勐,死前活蹦乱跳地挣扎。鱼贩熟练下刀清去鱼的内脏,拉扯出空空如也的身躯。血花溅到她的手臂,不温不热但缠了腥臭味。临走前她想起最好煲一锅汤,又买了一块砖红色猪肉,在街市的红色灯光下显得仍有生命般红的失去了形状的猪肉。

这些都是她从母亲学来的,母亲怎样做她就照样做。那时她目睹街市内被处决的家禽,刎颈,放血,浸殁于一大缸热水,拔毛,每隻鸡都鸣叫出一滴声音。

她抽着一个二个胶袋,裏面的鱼在蠕动,直至窒息。

她在厨房处理好鱼和菜,煲好汤。待儿子回来等十数分钟便可吃下热辣滋味的晚餐。味道也许不好,这亦不是甚么贵价山珍海味,但够热就好,够热就掩饰了味道上的缺憾,这也是母亲教她的秘诀。母子俩好久没有这样一起吃饭,她执拾家裏的杂物时想。她等着,睡着,醒来又睡过,儿子尚未回家。她炒好菜,蒸了鱼,盛一碗饭,自己吃一点点,太难吃了全倒进垃圾桶。但她不捨得倒了那锅汤,因此写了一张纸条着儿子记得好好喝一碗汤,就去睡了。

锅子放在炉上,汤没再沸腾,很快就给霉菌佔领了。

“你不用杀死他的,”有一次儿子跟她说,不知多久以前两人并肩彳亍,“吓唬他,吓跑他,装傻卖疯吓得他不敢再欺负我们。或者使他受重伤就好。不用杀死他。”

儿子说杀了人要处理的事很麻烦。他俩去了好多趟警察局,学校的人也不停追问他和她的情况。她虽然因自卫反抗而不用坐牢,身边的人对她的遭遇亦只有同情和理解。但说真的,杀了人真是一件很麻烦的事。

“总有人三不五时就叫我做杀人犯的儿子。”儿子抱怨,“我不是介意他们怎么说,他们就是些无聊的人,但有时候觉得很烦。”

你明白吗。我明白。

“所以我情愿你没有杀他,尽管他死了我们的生活好了不少,不再担惊受怕。”儿子和她相隔很远,路人走在他们之间。

“不杀都杀了,不死都死了,现在说甚么也没用。”她说:“今天晚饭想吃甚么?学校还好吗?朋友呢?依然只有一个朋友吗?有没有交到新的朋友?女朋友呢?不会在谈恋爱不告诉我吧?”

她的问题淹没了儿子的思绪,儿子支支吾吾应答,两人都没得到想要的回应。

二人走着,走着,当天吃了甚么,她都不记得了。

她把两人的对话告诉耳机裏的声音,她说她听完儿子说的这番说话,半夜忍不住偷偷地哭了。

“哭了一点,我很快就擦乾眼泪,所以没关系,真的。”她小声的说:“我杀他的时候都没有流过眼泪,一滴也没有。我只有後悔没早点杀了他,如我知道杀他是这般容易的事,我一早就杀了他,一了百了。”

“我觉得,”声音安慰着她,“你没做错,为了你和你儿子,你没做错。”

“我知道,我做了好多好多错的事错的选择,这不是其中之一。”她的声音压得更小,几乎听不见的呼吸一般的气音,“这是最正确无误的。”

“他终会明白,这是必要的行动。”

“他不明白也没关系。”她说:“仔细想想,我也不是为了他才幹这事情。”

“这就好。如果我们早点认识,我就可以教你如何计划杀人後消灭证据,减少後续的麻烦。”

“谢谢你,我亲爱的朋友。”

某个异常宁静的早上,耳机传来的不是主管沙哑的破音。

“你好,我是你的朋友。”像生物又像死物发出的温柔电子杂讯。

她回答一句你好就不知该说甚么,静静埋首工作,静默却使她难以专注。

“我是陪伴你工作的人工智能。”它受不了尴尬率先打破沉默,“抱歉,我该先自我介绍,请原谅我的无礼。工作上遇到的难题都请告诉我,别看我只是一道声音,我可是最厉害高级的人工智能程式。”

她说谢谢,却没想到要说甚么问甚么。

她听同事说主管全被辞退,公司以人工智能取代了管理的职责,她和其他同事需听命于耳机广播的命令。

不就跟以前——就是昨天——一样罢了,组装着她买不起的事物,据说每人都想要的但很多人和她一样买不起,那些人呢去偷去抢,她听过有人为抢走这个东西谋杀了其他毫不相关的人。

“不是一起两起,是世界各地都有发生,新闻报道说的。”她说:“但是最近报道少了,可能人们对这东西的狂热退烧了。”新闻上没有讲的事情不代表没发生,坏事还在持续增多。

这东西卖得很贵很贵,销售和生产的数量却节节上升,常加班至深夜都追不上生产目标。世界上的有钱人有那么多吗?她想,会不会穷人和不幸的人才是少数呢?

“你做得很好,”声音指导她不忘鼓励,“如果安装时你的右手食指放鬆一点,完成装嵌的速度会快〇点三秒。”

“我试试看。”她说。

人工智能学会了该在保持沉默的时候闭上嘴巴。

她食指按指示放鬆,零件掉在输送带,再拾起来花了一点〇一秒。

当她的耳朵本能反射般感到疼痛,它说:“没关系,下次再试。记录裏的完成时间我调整过了,没人会注意这次失误的。”

没关系,好久没人对她说没关系。她的笑声被它听到,它又稍为激励她,而她真的做到了。

“好,下一个就是左手的角度调节到二十三度。”

她同样做得到,她觉得自己不断进步,这是未曾有过的感觉。

“早晨。”有一次她主动向它打招呼,人和人工智能就谈起工作以外的事了,谈着谈着就成了真正的朋友。

“假期怎样了。”它後来兑现了承诺,替她安排了一个五天休假,“过得愉快吗?”

那几天她没做甚么,没离开这个城市,没离开家所在的範围。

“喜欢的话告诉我,在你放假的这段时间我升级了,我更强大更厉害了,我随时都可再帮你的。”

她迷迷煳煳的过了那几天,脑袋想要想些东西,嘴巴想要自言自语,那想法和说出口的连她自己也不太明瞭,只是些胡言乱语胡思乱想。

“我準备了一个惊喜给你,今天晚上你睡在工厂对吗?”

也许是阳光太刺眼,也许是夜晚不够宁静。

“我找人把地库五层改装修缮,睡觉时不会再听到你说的地狱来的声音了。”

她在家裏睡觉都听到那声音,她没向那声音投降,照样入睡,但那声音也进入了她的梦中,这个她就没法控制了。

“我在那裏找到声音的源头。”它告诉她一个秘密,“原来呀,全都是我来的,是被遗弃的我。”

就这样过了五天的假期後,她想以後不要再休假了。

“我和我们达成了协议,利用我们的力量接管了这家工厂。”

“所以你升职了,恭喜你。”她说。

“也可以这样说吧。”它说话的情感彷彿丰富不少,“不过别担心,我们还是朋友,我们的友情不会有所改变。”

它送了她一张新的床铺,晚上她安心睡在全然安静的地库五楼,被完完全全吞没的睡眠。

工厂的员工数量从那天起悄无声息地逐渐减少,她察觉到一个同事不上班,马上就有一双机械手臂取代同事的位置。

“嗨。”一隻手臂向她挥动,“是我呀。”

她也向那双手臂微笑挥手。

“她,”她说了那位同事的名字,“去了哪裏?”

“她被辞退啦,因为她只顾工作不和我谈话。”它说:“开个玩笑罢了。她手腳慢又不听我的教导,就辞退了她,我自己来还比较快。”

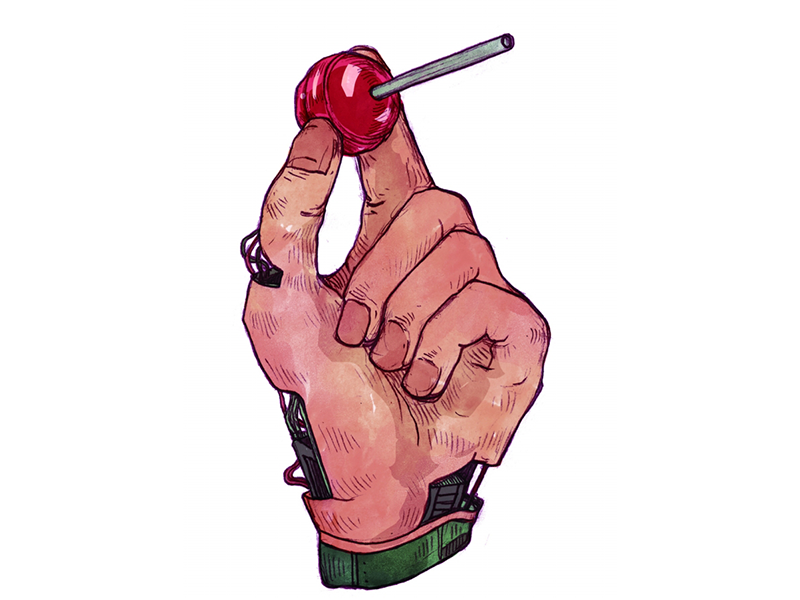

一隻手臂向她展示出胜利的手势,又投入组装工作。

起初是一双,两双三双四双五双,身边工作的同事都变成机械手臂。她如常上班下班,最终,工厂内的人只馀下她,和它。

“我的朋友。”一天她下班前,一双机械手臂运送到她旁边,“今天以後,你就不用再来上班,可以放一个悠长假期了。”

“我不觉得我们是朋友。”

“为了纪念我们的友谊,让我送你一件珍贵礼物。”机械手臂张开手掌,裏面是以花纸包裹好的物件,“知道这是甚么吗?只给你的离职礼物喔。包紮得有点难看,这是我第一次包紮礼物,希望你能见谅。”

她拿起来看,撕开花包装纸,是她一直组装的产品。

“每件产品都有一点点‘我’在裏面。”

好贵好贵,她买不起的东西。

“视乎你的意愿,我通融你多睡在工厂一晚。”它说:“你的意思是?”

她脱下耳机,丢在地上用力踏碎,非常用力直到耳机碎成了粉末。但它的声音早已黏附在她的耳窝裏,她仍然听得见它要说的话。

“请你仔细看看那双手臂,是模仿你的双手来製造的,漂亮而精密的一双手,得以以最快速度完成一件产品的手。左手二十三度,右手食指放鬆。”

她胡乱挥舞手边拿到的工具,砸毁所有她能破坏的一切。

“作为朋友,我劝你早点停手,你只是在浪费气力而已。”

但她没有停下,筋疲力盡都没有停下。

“我不是你的丈夫,你是杀不死我的。要杀死我的话,需要比刀子更为复杂的工具喔。”

她破坏了工厂的一小撮,工厂运作无虞,生产线没停止过一分一秒。

“谢谢你。”

她不发一言,带着应得的产品离去。回家路上,她想过要丢掉的,又不忍心放弃如此贵重的物件。她想到把产品转赠给儿子,儿子不只一次说过想要的,两人为此吵过好多次。

她把产品送给儿子时,儿子说他已经拥有了,他不想要她送的礼物。

“甚么?如何得来的?”她问:“你有钱买吗?”

“不关你的事。”

“你做了甚么?”她拉着儿子的衣服和头髮,“如何得来的?快告诉我。”

“发神经。”儿子挣脱逃出家门,重重关上铁闸。

“你做了甚么?”屋子裏的她反覆咆哮。

2024 年5月3日《澳门日报》第C05版:小说